【WordPress】ブログの見やすさが劇的アップ!カテゴリーの設定方法と整理テクニック

WordPressでブログを始めたばかりの方がつまずきやすいのが、「カテゴリーってどう使うの?」という疑問。

カテゴリーを適切に設定することで、

記事の整理・読者の導線・SEO対策など、ブログ運営に欠かせない要素が整います。

この記事では、WordPressでのカテゴリーの作り方、編集方法、記事との紐づけ、

さらには「カテゴリの正しい使い方」や「よくある間違い」まで、初心者向けにやさしく解説します。

カテゴリーとは?

カテゴリーは、簡単にいうと「記事のジャンルをまとめる大きな箱」のようなもの。

あなたのブログが「本屋さん」だとしたら、カテゴリーは「本棚の棚のラベル」。

- 「料理本コーナー」→ 料理カテゴリー

- 「育児本コーナー」→ 子育てカテゴリー

- 「暮らしの知恵コーナー」→ 生活カテゴリー

読者は、そのラベルを見て自分の興味のある記事を探しやすくなります。

つまり、*カテゴリーは“記事を探してもらうための道しるべ”でもあるのです。

最初はざっくりでもいいので、3〜5個程度の主要カテゴリーを決めて、

運営しながら必要に応じて見直していくのがおすすめです。

カテゴリーの役割3つ

読者が探しやすくなる

訪問者が興味のあるジャンルの記事をすぐに見つけられるようになります。

→「料理」のカテゴリーに入っていれば、他のレシピ記事も読んでもらいやすくなります。

サイト全体の整理になる

どんなテーマを扱っているブログかが明確になり、運営者自身も記事を管理しやすくなります。

SEO(検索対策)にも効果あり

検索エンジンは、記事がどのジャンルに属しているかを重視しています。

カテゴリーごとに内容がまとまっていれば、専門性や関連性が高いと評価されやすいのです。

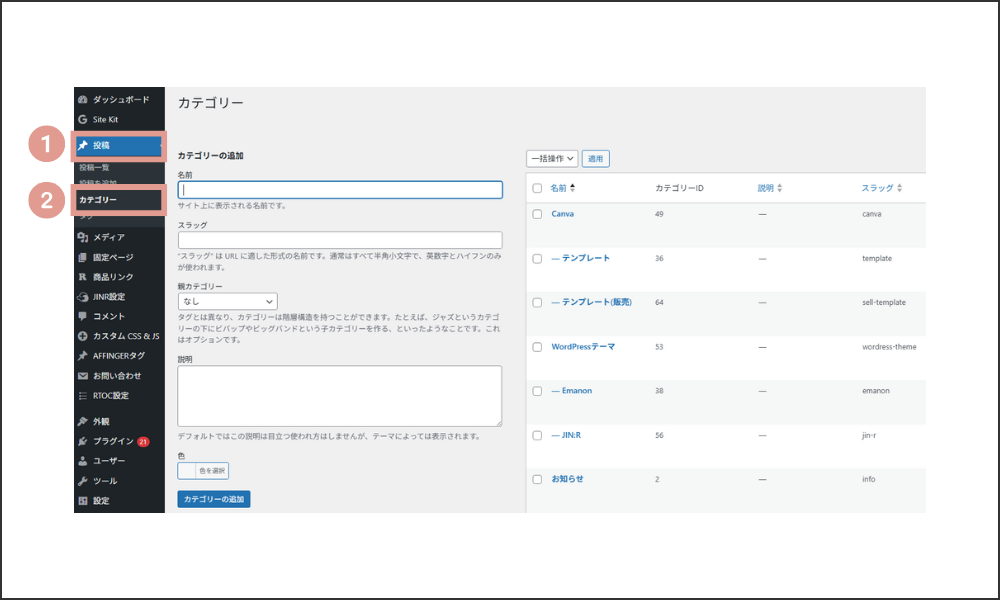

カテゴリーを新しく作成する方法

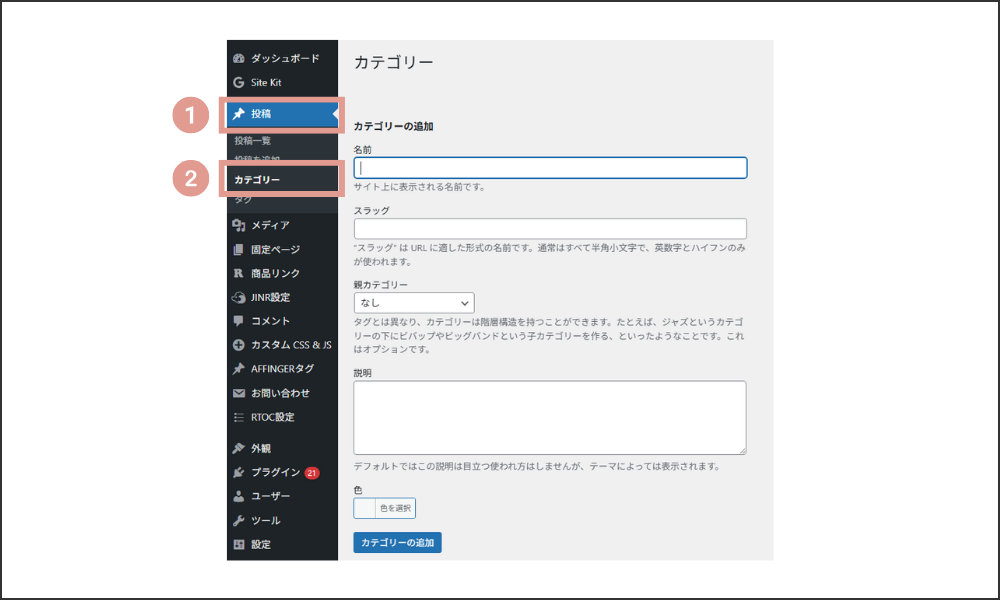

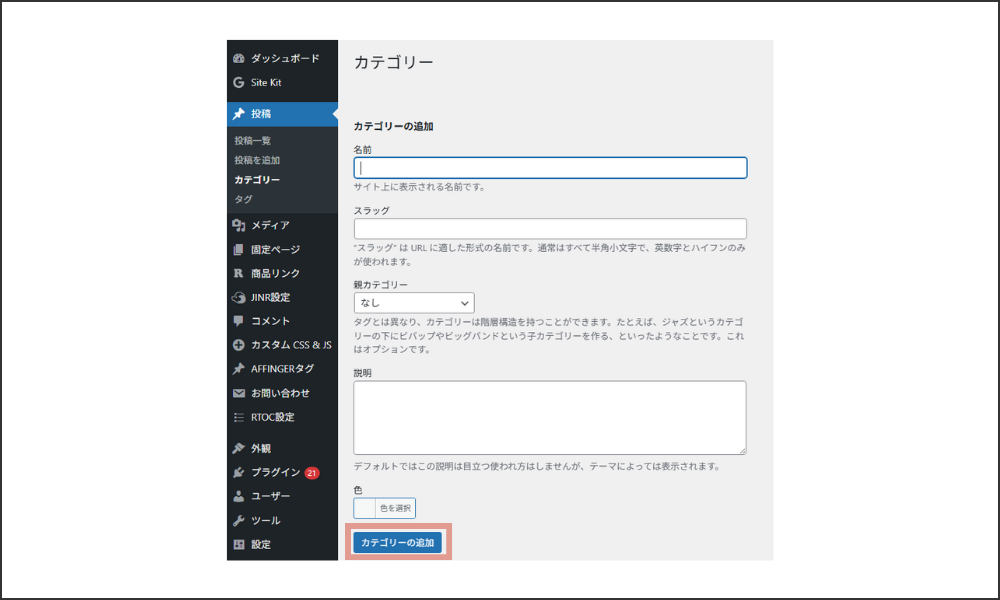

管理画面から作成する方法

カテゴリーの表示名として、読者にも実際に見える部分です。

- 記事の上部やサイドバーの「カテゴリ一覧」などに表示されます。

- ナビゲーションメニューに追加することも可能。

- 短くて分かりやすい言葉がおすすめ

(例:×「私のお気に入り」、〇「レビュー」) - ジャンルがひと目で伝わるものにする

- 英語より日本語のほうが初心者ブログには親切な場合も多い

例)

「レシピ」「お知らせ」「お客様の声」「子育て日記」

スラッグとは、URLの一部に使われる英数字の文字列です。

この部分を設定すると、そのカテゴリーのURLがカスタマイズされます。

例えば、

カテゴリー名:子育て

スラッグ:kosodate

URL → https://example.com/category/kosodate

- 半角英数字+ハイフン(-)で構成する(日本語は非推奨)

- SEOや管理のために、意味が伝わる英語やローマ字表記が理想

例)

「レビュー」→ review

「お知らせ」→ info

「お客様の声」→ voice

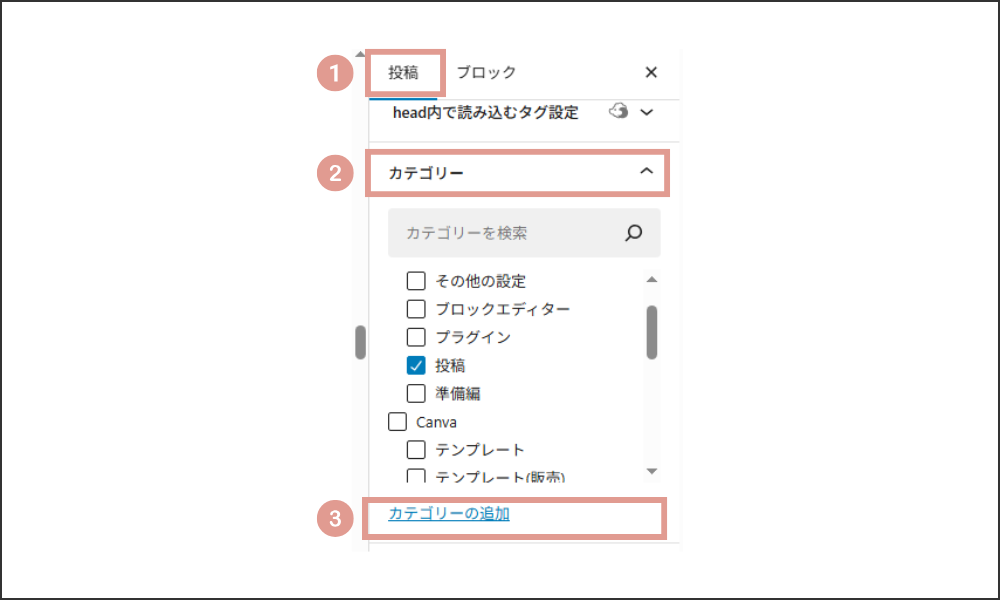

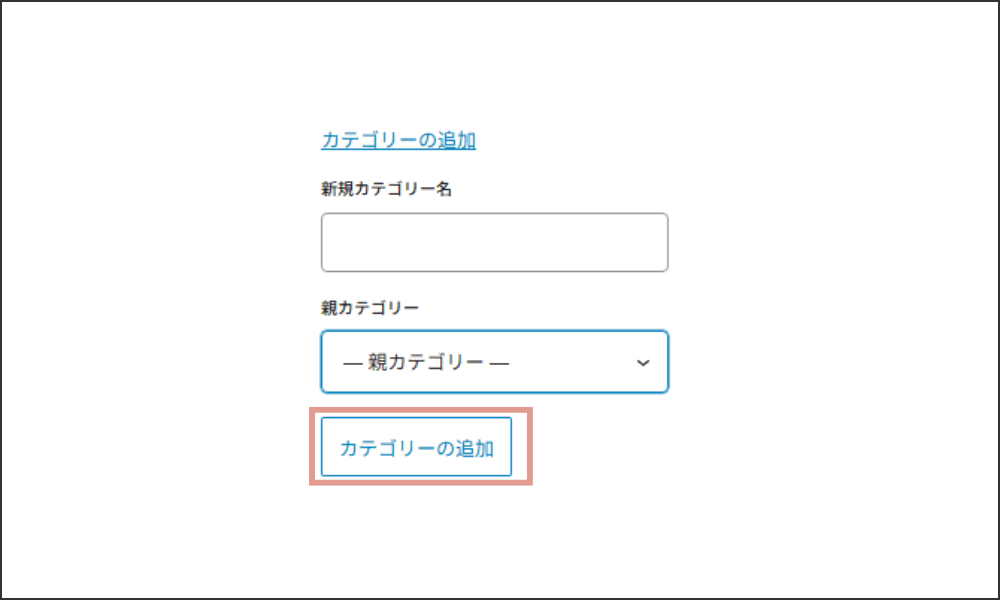

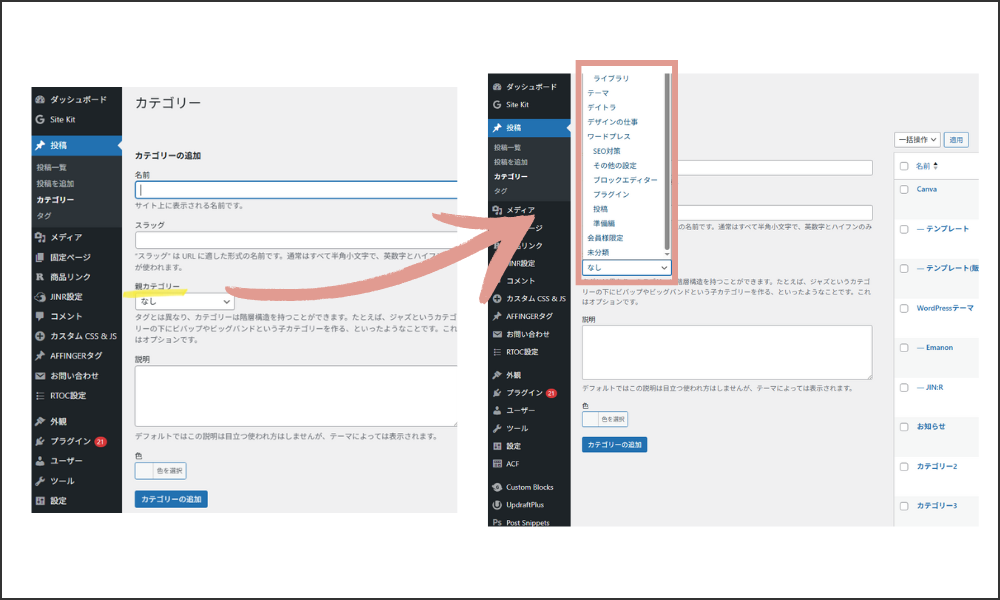

投稿画面から作成する方法(記事作成中に追加)

「カテゴリーの追加」をクリックする

カテゴリーを階層化する

カテゴリーの階層化とは、カテゴリーを「親」と「子」に分けて、

ジャンルをより細かく整理する方法です。

これにより、ブログの構造がより明確になり、

読者も自分が読みたい内容をスムーズに探せるようになります。

たとえば、あなたのブログが「暮らし系」だった場合:

| 親カテゴリー | 子カテゴリー(階層化) |

|---|---|

| レシピ | 朝ごはん、夜ごはん、スイーツ、時短レシピ |

| 子育て | 赤ちゃん、幼児、小学生 |

| 美容 | スキンケア、ヘアケア、メイク |

このように、「大分類(親)」に対して「小分類(子)」をぶら下げる形で整理します。

なぜ階層化するといいの?

メリット1:ブログが見やすく整理される

多くのカテゴリーが並ぶと、読者は混乱します。

階層化することで、情報が整理されてナビゲーションしやすくなります。

メリット2:SEOにも好影響

検索エンジンは、整理された構造を評価します。

意味のあるカテゴリ階層を作っておくと、内部リンク構造が強化され、SEOにもプラスに働きます。

メリット3:カスタムメニューやサイドバーでも活用できる

親→子の構造があることで、

「ドロップダウンメニュー」や「カテゴリ一覧ウィジェット」もスッキリ表示されます。

階層化の設定方法

カテゴリーを新規作成する時

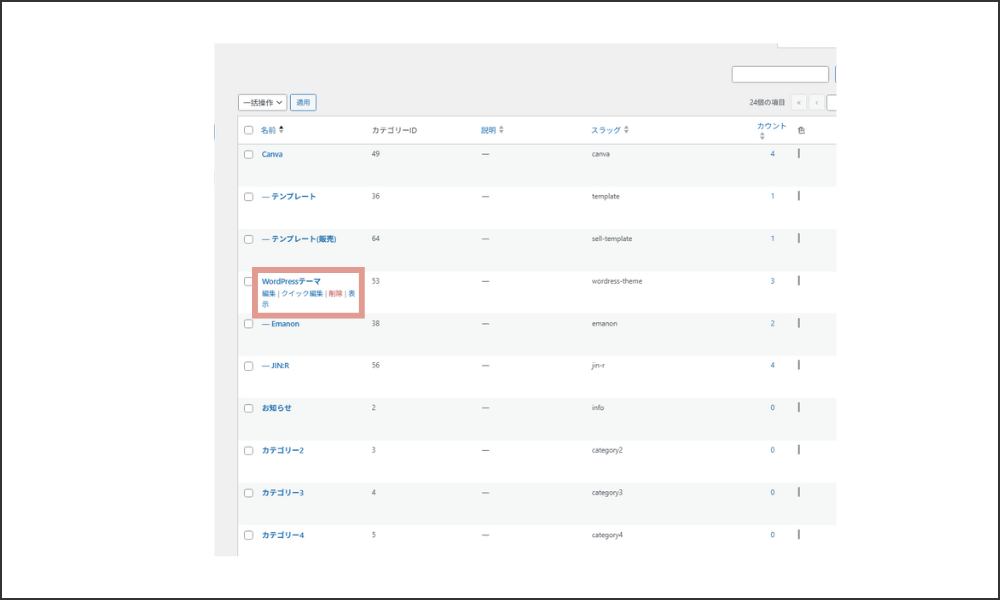

すでにあるカテゴリーを階層化する時

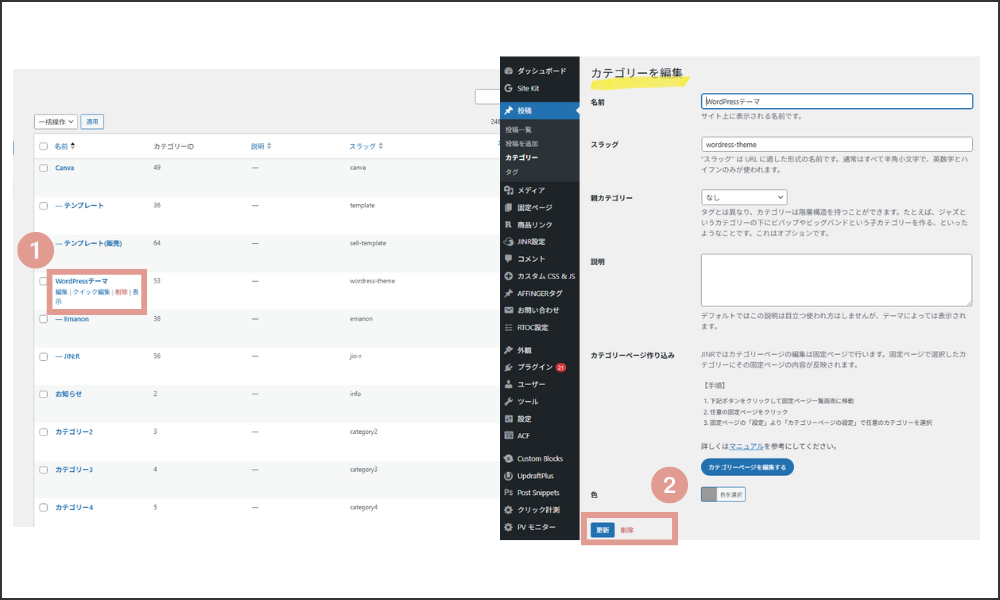

カテゴリーを編集・削除する方法

編集したいカテゴリー名にマウスを合わせると「編集」「クイック編集」「削除」などが表示されるので(①)、必要に応じて修正&保存または削除する(②)。

「未分類」カテゴリーを編集する

WordPressで記事を投稿するとき、カテゴリーを何も設定しなかった場合に自動で適用されるのが「未分類」というカテゴリーです。

つまり、「どこにも分類されていない記事」が入る場所。

初期設定では、すべての記事がこの「未分類」に属するようになっています。

なぜ「未分類」カテゴリーがあるの?

これは、WordPressの仕様上「必ずどれかのカテゴリーに属する必要がある」ためです。

でも初心者の方がよくやってしまうのが、「何も考えずに投稿」→「未分類のまま公開」してしまうパターン。

「未分類」のままにしておくデメリット

読者にとって分かりにくい

「未分類」という言葉自体が何の情報も伝えていないため、読者から見ると意味不明です。

サイトの印象が悪くなる

「しっかり整理されていないブログ」と思われて、信頼感や丁寧さに欠ける印象を与えることも。

SEO(検索エンジン対策)に不利

Googleなどの検索エンジンも、コンテンツの分類を評価します。

「未分類」が多いと、サイト構造が不明瞭に見え、専門性が薄いと判断されやすくなります。

未分類カテゴリーを対策する方法

方法①:記事ごとに適切なカテゴリーを必ず選ぶ

記事作成時には、右側の「投稿」メニューで、必ず1つ以上の適切なカテゴリーにチェックを入れましょう。

方法②:未分類カテゴリーの名前を変更する

「未分類」という名称自体を、よく使うカテゴリ名に変更することも可能です。

- ダッシュボード左メニュー【投稿】→【カテゴリー】の順にクリックする

- 「未分類」の横にある【編集】をクリックする

- 「名前」と「スラッグ」を任意の名前に変更(例:「お知らせ」など)する

- 【更新】をクリックする

方法③:デフォルトの投稿カテゴリーを変更する

投稿時に自動的にチェックが入るカテゴリーは「設定」で変更できます。

- ダッシュボード左メニュー【設定】→【投稿設定】の順にクリックする

- 「投稿用カテゴリーの初期設定」→ プルダウンから好きなカテゴリを選択

- 【変更を保存】をクリックする

これで、新しい記事を作成するとき、最初に選ばれるカテゴリーを「未分類」以外にできます。

まとめ

カテゴリーを正しく設定することで、ブログ全体の構造が明確になり、

読者にも検索エンジンにも「伝わるブログ」になります。

最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、

ブログ運営が本格化してからの「資産」として、しっかり整えておくのがコツです。

ぜひこの機会に、自分のブログのジャンル設計を見直してみてくださいね!

サービスの魅力、価格の理由…

言葉にできずにモヤモヤしていませんか?

en début

WordPressスタートアップ講座

「なにから始めたらいいのか不安…」

「自分に合うテーマが分からない」

そんな方のために、

WordPress立ち上げを

まるっとサポート!

- Zoom(受講期間中1回)+

3週間のチャットサポート - ドメイン取得・サーバー契約・テーマ選び・初期設定までを

徹底サポート